Детство в Васильево

- Венера Абдулловна, мы с вами давно знакомы. Я знаю вас как опытного журналиста, руководителя крупной и авторитетной газеты «Казанские ведомости». Наверное, не ошибусь, если скажу, что пульс огромного города проходит через ее страницы. Уверена, никто лучше вас не знает Казань. Скажите, пожалуйста, вы коренной житель столицы?

- Нет, но мои предки жили здесь и были отсюда сосланы. Вернулись уже после войны.

- Как сложилась их судьба в дальнейшем?

- Трагически… Я вернулась в Казань, поступив в Казанский университет на отделение журналистики историко-филологического факультета. Всю жизнь хотела жить в Казани. А родилась в маленьком поселке Васильево под Казанью, в котором работал известный советский художник Константин Васильев. Есть даже документальная лента - «Васильев из Васильево». Это поселок художников и рабочих. Мое детство прошло там.

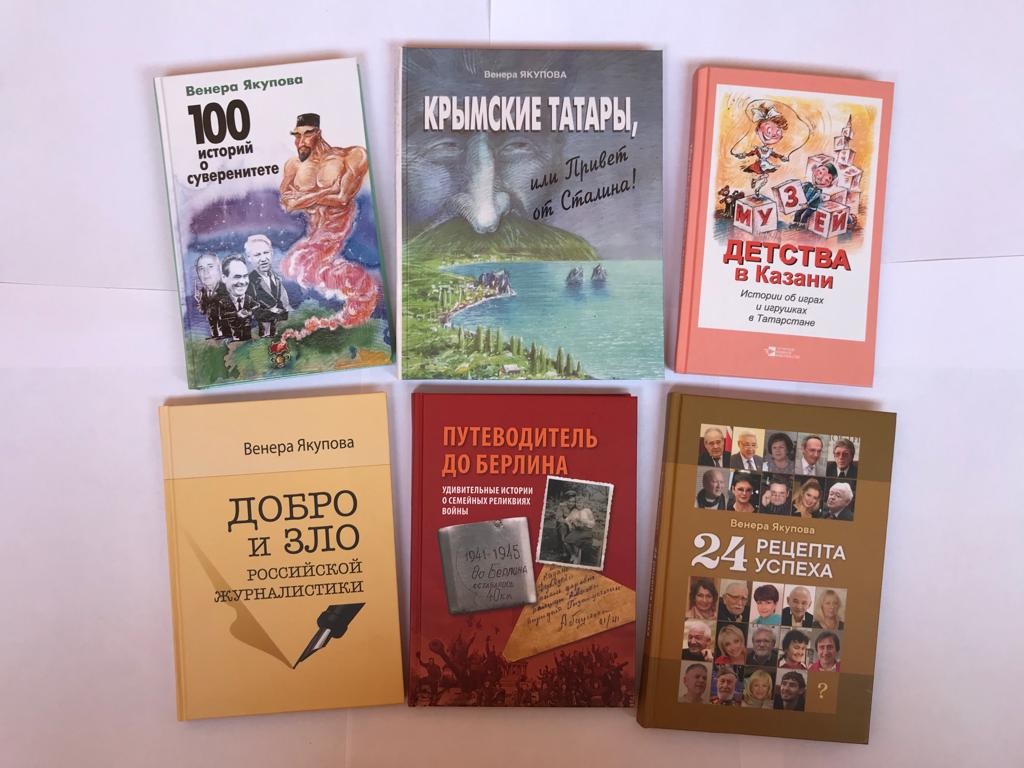

Венера Абдулловна Якупова

Главный редактор республиканской газеты «Казанские ведомости». Заслуженный работник культуры Татарстана (стаж работы в должности 26 лет).

Лауреат премии Союза журналистов РТ имени Х.Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских татар на родину (1990 г.).

Победитель творческого конкурса «Крылатый барс», проводимого Министерством информации и печати РТ, за цикл публикаций «100 историй о суверенитете» в газете «Молодежь Татарстана» (1994 г.).

Лауреат республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо - 2000» в номинации «Лучшие публикации года» за цикл статей под рубрикой «100 историй о суверенитете» в газете «Казанские ведомости» (2001 г.).

Лауреат премии Союза журналистов России в номинации «Золотая полка российской журналистики» за книгу «Добро и зло российской журналистики» (2015 г.).

Член Союза журналистов Республики Татарстан. Член Союза писателей Татарстана. Член Союза российских писателей.

Автор книг «100 историй о суверенитете», «Крымские татары, или Привет от Сталина!», «Добро и зло российской журналистики», «24 рецепта успеха». Автор-составитель книг «Музей детства в Казани», «Путеводитель до Берлина».

«Журналистом мечтала стать с детства»

- Когда вы определились с будущей профессией?

- С детства решила, что хочу быть журналистом, писать книги. Мечту осуществила, закончив Казанский университет. Мне очень повезло, потому что я прошла очень хорошую школу в городе Зеленодольске в районной газете «Зеленодольская правда».

Потом уехала в Москву, училась журналистике в Высшей комсомольской школе ЦК ВЛКСМ. Вернулась работать журналистом в республиканскую молодежную газету «Комсомолец Татарии», позже ее переименовали в «Молодежь Татарстана».

В 1995 году стала главным редактором газеты «Казанские ведомости». На тот момент это была газета городского Совета народных депутатов и администрации города Казани. И вот с тех пор не разочаровалась в журналистике и считаю, что мне удалось осуществить такие проекты, которые всегда будут востребованы исторически, останутся и в газетных подшивках, и в моих книгах.

Народ, вернувший родину

- Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве, книгах…

- В 90-е годы в газете «Комсомолец Татарии» я написала серию материалов «Родина или смерть!» о трагическом возвращении крымских татар на свою историческую родину.

Ничего из того, что написала в своей жизни, не получало такого масштабного отклика у читательской аудитории! В то время не было интернета. А пошли отклики из самых разных точек Советского Союза. Статью обсуждали на собраниях крымских татар, а потом высылали нам письма-резолюции. Писали, что газету «Комсомолец Татарии» передают из рук в руки, читает со слезами на глазах большое количество крымских татар. «Ни одна газета не решалась писать о нас. Пожалуйста, пишите о нас!» - просили читатели не только Крыма, но и из Москвы, Узбекистана, Казахстана, Кабардино-Балкарии… В то время цензура запрещала писать на эту тему в центральных и местных средствах массовой информации. «Комсомолец Татарии» чудом прорвал эту информационную блокаду. Я была удивлена, увидев через год пожелтевшие страницы газеты «Комсомолец Татарии» с публикацией «Родина или смерть!» на татарском пикете в Ялте перед зданием горисполкома. На веревке, ограждавшей палатки крымских татар, развевалась наша газета!

Прошло столько лет, а порог моего кабинета до сих пор переступают читатели, которые с любопытством спрашивают: «А вы крымская татарка?» Они не могут поверить, что автор статей в защиту крымских татар не связан с ними родственными узами.

Со временем пришлось даже выпустить книгу «Крымские татары, или Привет от Сталина!», куда я включила все свои публикации на эту тему. Вот как долго может жить печатное слово.

Борьба за суверенитет

- Вы также писали о суверенитете родной республики… В 90-е годы, когда Ельцин сказал: «Берите столько суверенитета, сколько сможете».

- Да, сколько проглотите и переварите. Я много писала о том, как Республика Татарстан борется за свой особый статус в РФ, чтобы иметь больше прав. И эта книга, где описана новейшая история Татарстана, доступна по содержанию и языку и молодым, и почтенным читателям, и ученым, и простым людям. Здесь сами участники событий, начиная от президента и заканчивая рабочим, рассказывают, зачем они тогда вышли на площадь Свободы в Казани, чего хотели, чего добивались.

То, что вы сейчас видите - очаровательную Казань и развивающийся Татарстан, - это результат и того, что было сделано в 90-е годы, когда мы боролись за суверенитет. Это все надо было запечатлеть. Мне не захотелось оставлять это просто в газетных подшивках. Так появилась книга «100 историй о суверенитете».

О книгах

- Также вы писали и о журналистике, ее роли, значении в нашем обществе.

- В 2015 году у меня вышла книга «Добро и зло российской журналистики». Я написала ее, когда начались разговоры о смерти печатных СМИ. Помните, выходила даже книга с говорящим названием «Когда умрут газеты». На эту тему провела исследование вместе с ведущими экспертами России. Основной вывод: печатные издания будут жить, как и театр, кино, телевидение. Для этого в нашем обществе надо постараться заключить союз «бумаги» и «цифры». Книга получила большой отклик, была отмечена премией Союза журналистов РФ «Золотая полка российской журналистики». Коллеги ее буквально разобрали на цитаты.

Сама я часто цитирую сотрудника МИДа Финляндии Анну-Марию Лукко, с которой мне довелось встретиться. Она сказала, что современный интернет – это фастфуд, а хорошая газета - ресторан, где тексты готовят мастера своего дела. И вслед за Анной-Марией я повторяю: «Чтение газет - это наслаждение для ума».

- И кроме всего перечисленного, вы реализовали другие весьма интересные проекты.

- Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне наши читатели рассказали о фронтовых реликвиях, которые хранятся у них до сих пор в память об их близких. Уникальный проект! Из читательских историй и сложилась книга «Путеводитель до Берлина».

Также вместе с читателями удалось сделать книгу «Музей детства в Казани». В ней собрано описание 132 игр, в которые играли татарстанцы в 20-м веке. Моя мечта - открыть музей детства в Казани, куда будут приходить семьями, чтобы вместе поиграть в эти игры да и просто узнать, каким было прошлое предков, почувствовать себя детьми… Без детства нет истории, отдельного человека, нации, всего человечества.

Совет молодым

- Это особый талант журналиста - увидеть за публикациями чуть больше своего героя, будущее, перспективное, казалось бы, за простым историческим событием или общественным мероприятием. Это подвластно, на мой взгляд, только опытному и неравнодушному журналисту. Сейчас, к сожалению, в нашем цехе стало много поверхностного, пустого, из ряда банальной констатации фактов. Произошло - прошло, приехали - уехали, открыли - перерезали. Мы же все этим грешим. Ваш совет опытного журналиста?

- В чем наше отличие от цифровой журналистики? Мы пишем и стараемся писать для думающих людей. Пишем так, чтобы находить резонанс, отклик в душах, сердцах, головах наших читателей. Российская журналистика всегда отличалась своим неравнодушием к проблемам общества и проблемам маленького человека. Всегда приходила на помощь людям. Чем еще российская журналистика отличается от западной? Она отличается тем, что мы выстраиваем диалог между властью и обществом. Построить этот «мост» - наша задача. Что решила власть? Мы обязаны разъяснить людям решение власти и передать власти мнение народа. Приняли решение власти построить дорогу. А что думают по этому поводу рядовые граждане? Прислушайтесь к мнению народа. Когда выстраиваешь такой диалог, получается хорошая качественная журналистика.

Журналистика с человеческим лицом

- Мы живем в такое историческое время, когда из написанного каждым журналистом материала (статьи, заметки, репортажа, интервью) как из кирпичиков выстраивается информационный суверенитет. Какими должны быть эти «кирпичики»?

- Думаю, что мы ошибочно приняли после перестройки западную модель журналистики, которая заключается в том, чтобы зарабатывать на всем деньги. Это неправильно. Мы всегда защищали интересы нашего государства. При этом могли критиковать власть, указывать на недостатки, недочеты.

Эта функция и сегодня остается неизменной - мы на защите интересов российского государства. И в то же время всегда сочувствовали маленькому человеку, который, когда его не слышали никакая канцелярия, никакой чиновник, шел к нам. Простые люди идут к нам до сих пор. У нас в России журналистика с человеческим лицом! Вот этот наш суверенитет надо сохранить. Мы остаемся с этим маленьким человеком, с обществом. На Западе средства массовой информации это прежде всего бизнес. У нас же журналистика -это социальный институт, и мы обязаны прежде всего служить интересам общества.

- А не сойдет ли на нет эта тонкая связь с простым человеком?

- Каждый редактор, руководитель СМИ должен настроить свой коллектив работать для читателей. Читатель не будет платить деньги за то, что ты пытаешься вложить ему в голову рядовые пресс-релизы. У нас в стране читатель умный. Он уйдет от тебя. Выбор у него есть. Поэтому будь добр - обеспечь качественную журналистику.

- Спасибо за интересный разговор.

-

3

3

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0